ビワの栽培

[2021.10.01]

ビワの栽培

●営農技術指導員 須崎静夫●

10月も終わりになると、どこからともなく、ビワの花の良い香りがしてきます。あまり手を掛けなくても、6月になると黄橙色の果実が目につきます。カラスたちが悪さをしないようにしてください。

産地の大きなビワは、1個100円です。個人的にはヨーグルトに混ぜると絶妙です。勝手に生えたり、種を播いたりした実生も多いので、樹形や果実の大きさ・甘さ・酸っぱさ加減もさまざまです。特性に合った管理をしてください。

種なしにしたらもっと食べるところが増えそうで、千葉県に、そういう品種「希房(きぼう)」もあります。3倍体(田中4n×長崎早生2n)なので、ジベレリン処理とフルメット処理が必要です。

種や葉っぱを焼酎につけて、足に貼るのは民間療法です。

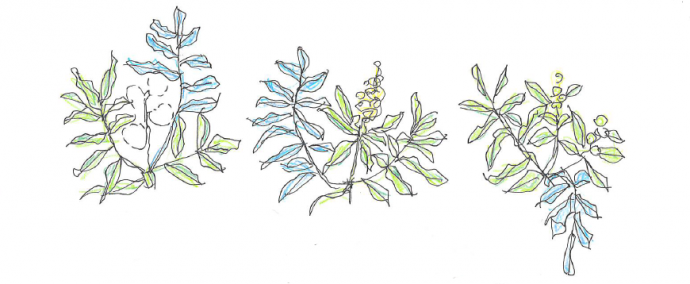

●整枝せん定

春3月の寒さが緩んでから行います。収穫後の6・7月なら、あまり深く考えずにせん定できます。開花前の10月に行っても良いでしょう。基本は、間引きせん定です。枯れ枝、下垂枝、内向枝などを間引きます。樹をあまり大きくしたくない場合には、長めの枝を間引きます(図)。

▲整枝せん定

左:収穫後(6・7月) 中:発芽前後(3月) 右:開花前(9・10月)

3本中、不要な1本を間引く

●枝の誘引

収穫などの作業を楽にするため、芯を抜いて主枝を寝かせると良いでしょう。支柱や杭・ロープを利用して誘引します。あまり無理に寝かせようとすると、枝が裂けてしまうかもしれません。

▲樹形改造・低樹高化

樹が大きくなりすぎたときには、一挙に切り下げるか、毎年少しずつ切り下げる

立枝を水平方向に誘引する(中央の枝は省略してあります)

●摘房

開花する前に、小さな果房(花房)を落とします。目安は、新梢2本に1房です。

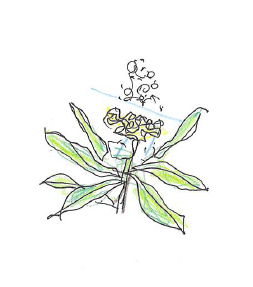

●摘蕾

花穂の中央(下から3~5段目)を残し、半分程度に切り詰めます(図)。

自家結実性があるので、1本でも実がなります。

▲摘蕾

先端と元のつぼみを落とす

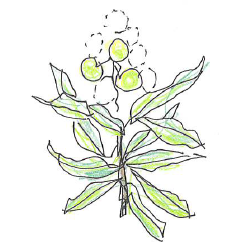

●摘果

開花後には、同じ大きさの果実に揃えて、1房の中の果実数を制限します(図)。大きさが揃っていると成熟期(=収穫期)も揃うといわれています。

果実が大きくなる「田中」は1房に1~3果、あまり大きくならない「茂木」で、1房に3~5果が目安で、葉果比にすると20~25(葉っぱ20~25枚に1果)くらいです。実生や名前のない品種では、前の年の果実の大きさを思い出してください。摘果して大きくなるなら摘果しましょう。

▲摘果

同じくらいの大きさで、病害虫被害のない果実を残す

●袋掛け・網掛け

病害虫予防、鳥害防止、外観向上に効果があります。ビワ専用の果実袋または、他の果実袋の代用や自家製でもよいでしょう。大玉なら1果ずつ、中玉なら房ごとに袋を掛けます(図)。鳥害が心配されるときは、樹全体に網を掛けましょう。

▲袋掛け

左:大玉品種は1果ずつ 右:中玉品種は1房ごと

●収穫

果皮が色づき、酸が抜けたら収穫します。取り遅れ(過熟)にも注意です。出荷する場合には、果梗枝をつけて収穫してください。

●病害虫防除

農薬を使用する際は農薬使用基準を遵守し、農薬使用履歴を記帳してください。

●施肥例

発芽前・幼果期(3月)、収穫後(6~7月)、10月に施用します。あまり甘くないのは施肥不足でしょうか。樹があばれない程度に施肥してください。

●ひとこと

ビワの花のまわりに、ミツバチが飛んでいます。ぽてっとした体に、丸い顔、つぶらな瞳、えくぼとほくろもついて、とっても可愛いですね。