果樹園の施肥・土づくり

[2021.11.01]

●営農技術指導員 須崎静夫●

わかるようでわからないのが施肥です。新梢伸長や果実肥大、養分貯蔵など、肥料を効かせたいときに効かせ、花芽形成や成熟前の糖度上昇など、肥料を切らせたいときに切るのが、上手な施肥といえます。

施肥の効果も、樹種・品種、樹齢や樹勢、生育状態、肥料の種類、土壌条件、温度、降雨・かん水の有無などと、それぞれの組み合わせで変わってきます。

●考え方

大雑把には、発芽・生育前に与える元肥(基肥・芽出し肥)、果実肥大のための追肥(実肥え)、収穫後のお礼肥になります。元肥は10~12月に有機質肥料か、ちょっと遅れて3月に化成肥料を、追肥は5~6月に、お礼肥は8~10月に施用します。収穫が11月以降になるカキやカンキツ類、キウイフルーツは、収穫前の10月にお礼肥を施用します。

施用量のおおよその割合は、元肥1/2、追肥1/4、お礼肥1/4で、樹齢、樹勢、果実のなり具合などで加減します。

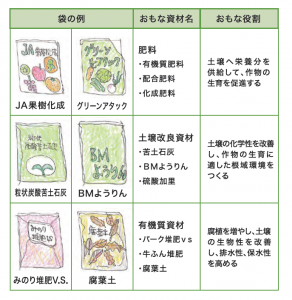

元肥は有機質肥料を主体とし、追肥には化成肥料を使用すると良いでしょう(表1)。

▲表1 肥料・土壌改良資材・有機質資材

また、雑草を育てながら刈り取る雑草草生を基本とし、株元に敷きわら、敷草をしましょう。

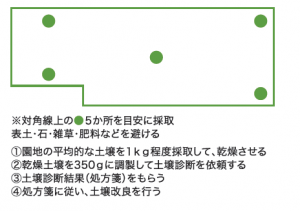

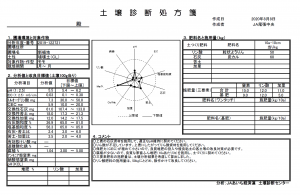

元肥施用前には、土壌診断※(660円)を依頼して、診断結果(処方箋)に基づき、苦土石灰などの土壌改良資材や堆肥を投入しましょう(図1&図2)。土壌の腐植含量は、現状1.5~3%で、目標は3~5%です。土壌診断結果が出るまでには、2か月くらいかかります。

※土壌診断については、お近くの営農生活センターへご相談ください。

▲図1 土壌診断(土壌採取~土壌診断結果に基づく土壌改良:おもに化学性の改善)

他に、

・物理性(排水性・保水性)を改善する。(例:排水溝・整備)

・生物性を改善する。(例:健全な有機物などを投入する)

●施肥の実際

考え方などによっても異なりますが、施用量は、窒素成分を基準として、端数は無視か樹勢や他の肥料で調整します。具体的な施肥については、栽培(施肥)こよみを参照してください。HPからも入手できます。窒素施用量の目安は、収量の100分の1です。

収量が2t/10aなら、窒素は20kg、リン酸は2割少なめの16kg、カリは窒素と同じ20kgです。10aは1,000m²です。

10m²(3坪)なら、窒素200g、リン酸160g、カリ200gです。

成分10-8-10(%)の肥料なら、年間施用量2kgを元肥1kg、追肥0.5kg、

お礼肥0.5kgに分けて施用します。

色々栽培している場合、フルーツミックス・果樹配合・果樹化成のような何にでも使える肥料がおすすめです。いちじく配合・ミカン配合のような専用の肥料があれば、施用も楽で安心です。お椀やカップに入る重さを目安にしてください。

●土づくりの実際

一般には休眠期に、それぞれ10aあたり、土壌改良資材として苦土石灰を

100kg、BMようりんを50kg程度、有機質資材として、堆肥を3t、毎年施用します。

繰り返しになりますが、肥料袋にも「豊作のまず手はじめは土づくり」とか、「土壌診断を受けて適切な土づくりに努めましょう」とか、「土壌診断・土づくり・適正施肥」とか書かれています。

●かん水

かん水した水がすぅ~っと抜けて、土壌の隙間に空気が入ることで、酸素を供給しています。水が抜けないと、根が窒息してしまいます。水はけ、水持ちの良い土づくりに心がけましょう。

果樹栽培では、自然降雨任せの部分が多くなりますが、かん水できるところは行いましょう。

発芽・発根前から新梢伸長期及び果実肥大期には多くの水分を必要とします。たっぷりとかん水しましょう。

成熟前には、土壌をやや乾燥気味に保つと果実糖度が上がります。また、栄養成長から生殖成長へ移行しやすくなり、花芽の形成が促進されます。

●ひとこと

今月の担当編集者様は、なぜかちょこっとロマンチスト。汗をかきかき、穴を掘っていますよ。

「本当に大切なものは、かくれて見えませんね。土づくりにもそんなところがあるのかな。えへっ☺」