夏休みの自由研究 ちょっろと編

[2025.08.01]

●はじめに

8月も終わりになると、ちょろっと焦る夏休みの自由研究、諦めるのはまだ早い、短期間で片付きそうなテーマ?を考えてみました。7月号の「じっくり編」を濃縮(希釈?)してもよいでしょう。

●地元の話題

地元の広報誌や情報誌では、新品種や栽培ボランティアの話題が取り上げられています。いろいろ話を聞いてはいかがでしょうか。ただ書き留めるだけではなく、何を聞いて、どうまとめていくのかを、あらかじめシナリオっぽく作って準備万端で臨むと、意外な結果になるかもしれません。

●葉っぱコレクション

葉っぱを、萎れないように持ち帰り、押し花ならぬ押し葉を作ります。この地域で、なさそうでありそうなのは、グミ・クルミ・フェイジョア・ポポー・ムベ・・です。ハウス・温室では、アボカド・パイナップル・マンゴー・ミラクルフルーツ・・なんかにも出会えそうです。温州ミカンやブンタン・レモンなどカンキツなら樹種別に、イチジク・クワ・ブドウなんかは品種・葉型別にもコレクションできそうです。バナナ・パパイヤのような大きな葉っぱはどうしましょうか。イラストを描いたり、絵の具で判子・スタンプにしたり、葉っぱの上に紙をのせて、色鉛筆やクレヨンで擦るフロッタージュ・拓本でも面白そうです。

●葉っぱの観察:葉序(ようじょ)調べ

葉っぱ付きの枝をもらって、葉っぱの大きさや重さ、どのようについているかを調べてみましょう。螺旋階段のように回りながら同じ向きに来るまでの葉っぱの枚数と回る数:葉序を数えます。葉っぱ2枚で1回りならば1/2葉序に、8枚で3回りなら3/8葉序になります。何か法則でもあるのでしょうか。

●流通の仕組み

青果市況を見ると、流通の不思議が浮かんできます。最近は、スーパー以外にもネット・産直・無人販売など、いろいろな仕組みができあがっています。実際の農家さんを訪ねて、流通の仕組みをひもといてみましょう。

●くだものの糖度・酸度調べ

情報番組で、ブドウはどこから食べる?が話題になります。甘い・酸っぱいは、糖酸のバランスです。できれば、両方計りましょう。屈折糖度計はネットで3,000円くらいです。酸度は、㏗試験紙でも測れます。糖・酸度計が無ければベロメーターです。甘い・酸っぱいの感覚は人それぞれなので、同じ人が同じ条件で行わないと、きちんとした結果が出ないかもしれません。時期別に行うなら記憶力も必要です。同じ日に、品種を比べてもよいでしょう。カキ・カンキツ・キウイフルーツ・リンゴなど、秋冬果実の糖や酸の変化を、時期別に調べてもいいかもです。

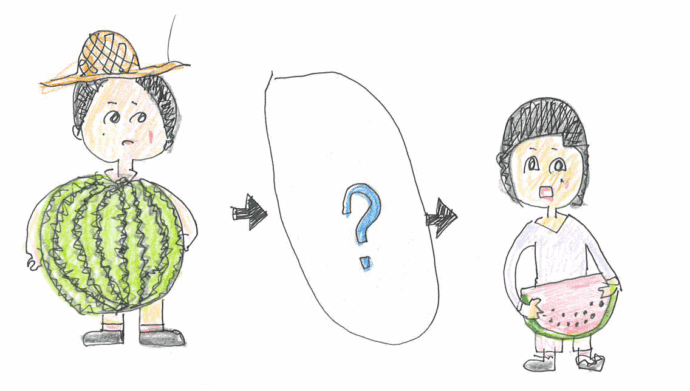

●食べるところ食べないところ・果肉割合・果汁割合調べ

食べ(られ)るところ(果肉)と食べ(られ)ないところ(果肉以外)の重さや果汁の量を調べます。ブドウやリンゴの皮や種は、食べたり、食べなかったりするので、部位別(軸・果皮・果肉・芯・種)に計りましょう。果肉の重さあたりの価格で比較すると、どれがお買い得かわかるかもしれません。食品ロス削減・ゴミ減量・SDGsにも挑戦です。皮の名前を詳しく調べると、訳が分からなくなります。

●果肉褐変

ナシ・モモ・リンゴは、切って、しばらく置いておくと、褐変してしまいます。理由や防ぐ方法について考えましょう。塩水の他、レモン果汁、お酒、はちみつ、砂糖水、炭酸水などいろいろ工夫してみましょう。

●種:タネ数え

アケビ・キウイフルーツ・ザクロ・パパイヤ・ブラックベリー・ブルーベリーなどは、数え甲斐がありそうです。種無しパパイヤなら、ごめんなさい。野菜なら、オクラ・カボチャ・スイカ・ナス・ピーマンにも挑戦です。スイートコーンなら、数えながら食べちゃいましょう。タネの数と果実の大きさとの関係を調べてもいいでしょう。切口や種で、作品ができるかもしれません。

●レシピ開発・考察:2025.05.08

開発なんてちょっと大げさですね。カレーなら○○&ハチミツで「感激?」、「酢豚のパインは何のため」とか、何でもかんでも「天ぷら」や「サラダ」にしたらどれがおいしいか、果物を使った料理を作って感想を聞いてみましょう。

●ちょろっと一言:押し葉・押し花●

昔は、新聞紙や電話帳に挟んで、重しを載せて作っていましたが、最近は、シリカゲルの中に埋め込んだり、レンチンしたりするだけでも、水分が飛んでいくみたいですね。

●ちょろっと一言:フロッタージュ●

小さい頃は、10円玉をこすっていました。「フロッタージュ」は、たまたまEテレでやっていました。「拓本」「写し絵」「透かし絵」「擦り絵:すりえ・こすりえ」など、これといって、ピンとくるような表現がありませんね。

●ちょろっと一言:はかる●

今は、Wordさんが勝手に変換してくれます。「はかる」と入れると「測る」「計る」「量る」などがでてきて、どれにしようか迷ってしまいますね。本文中の「はかる」は適当というか感覚なので、違っていたらごめんなさい。

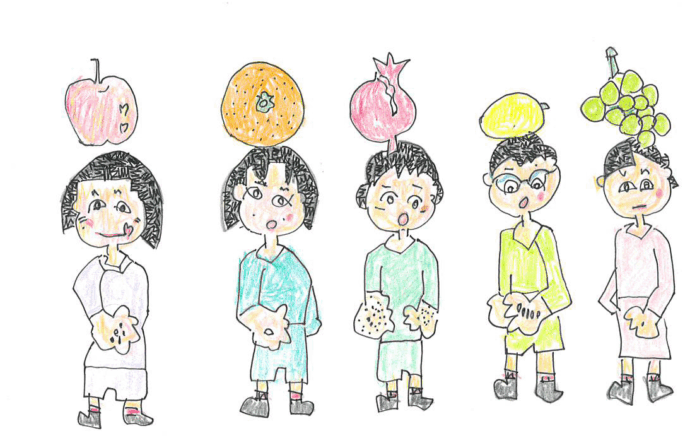

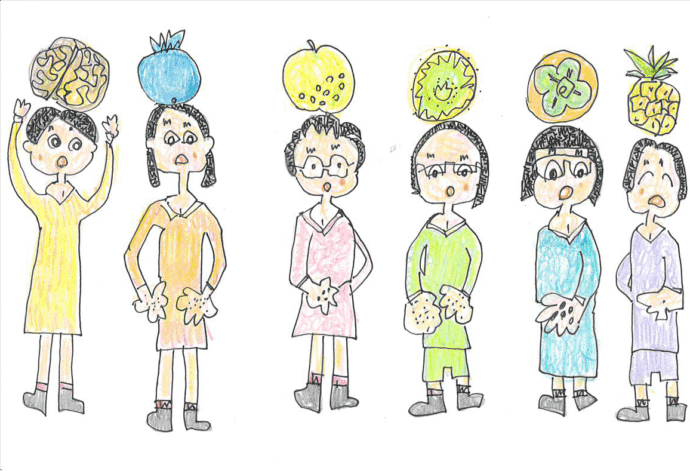

▲種数え隊1号・2号

●ちょろっと一言●

「葉序」で検索すると、「フィボナッチ」先生が出てきますね。順番に足していくだけ、と思えば、それまでですが、なぜそうなるのかを突き詰めていこうとすると、挫折します。そらか、手書きで、「フィボナッチ数」がどこまで出せるか試してみましょう。1+1の答えを順々に足してください。1・1・2・3・5・8・13・21・34・55・89・144・233・377‥合ってるでしょうか。