果樹機械・機器の紹介(おおものアイテム)

[2025.09.08]

●はじめに

高齢化なのか省力化なのか、いろいろ新しい機械・機器が出てきました。ないものは工夫しましょう。リースやレンタルがあれば積極的に利用しましょう(一部要件あり)。おおものアイテム(大道具?)を一部ご紹介です。作業機器は、バッテリー式が増えてきました。

①トレンチャー・バックホウ・ユンボ

伐根、改植、穴掘り、暗渠づくり、天地返し、整地などに大活躍します。当地のリース(要免許)は、小型の大型機械なので、大きな樹を相手にすると、ちょっと難儀します。誰かが、まとめてやってくれると助かりますね。

②草刈機(肩掛け/乗用/リモコン/ロボット)・ハンマーナイフモア

面積、雑草の繁茂状態で選択します。乗用草刈機には、洒落た名前が付けられています。大きなリモコン式は、斜面も上手に刈り取ります。ル○ン○バみたいな、小さなロボット草刈機は、ソーラー充電で芝刈り程度ながら、ちょこまか働いてくれます。ハンマーナイフモアは、石や空き缶も元気よく飛ばすので、動かす前によく確認して、刈高を控えめ(高め)にしてください。「モア:mower」は、刈り取り機のことですね。

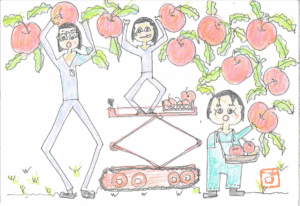

③高所作業車

動く脚立です。台車が上下に動いて、カキ・モモ・リンゴなど、樹の高いところの摘果・袋掛け・収穫・剪定などに重宝します。斜面や動きながらの上下移動は大変危険です。安全第一、水平な状態で、車を停止させて利用してください。バッテリー式は、静かで会話も弾みそうですが、重量制限(乗り過ぎ・載せ過ぎ)にもご注意願います。

④チッパー・チョッパー・シュッレッダー・粉砕機

名前もいろいろで、レンタルあります。剪定枝や葉っぱを粉々・チップにします。機種にもよりますが、固いウメでも2・3年枝くらいまでなら粉々にできるようです。生剪定枝チップをそのまま埋めると紋羽病を誘発します。鶏ふんや化成肥料などの窒素分を加えて堆肥化するか、雑草よけマルチに利用しましょう。葉っぱ・水分の多い夏季剪定枝なら早く堆肥化できます。枝が太いと音や振動が激しいので、大概の方は、一度使うと、剪定枝をこっそり燃やしたり、処理場や堆肥化センターにお願いしたりしています。

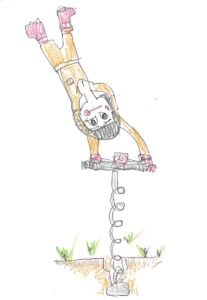

⑤オーガー

地面の穴開け器で、柱・杭を立てるのに重宝します。慣れないと人間が回りそうです。人力もあります。大きな石に当たると一苦労です。土づくりには、土壌診断結果を参考に、開けた穴に計画的に堆肥・土壌改良資材や肥料を投入しましょう。部品をつなげて、うまく当たると、井戸が掘れるかもしれません。

⑥ストリッパー・剥皮器・皮削器

なまめかしい名前ですが、カキ・キウイフルーツ・ナシ・ブドウ・モモなどの粗皮を水圧で剥く・削る・捲る機器です。家庭用なら高圧洗浄機でしょうか。水圧が高すぎたり、ホースがうまくつながっていなかったりすると、夏でもないのに水浸しになります。空圧式もあります。ナイロンロープの刈払機で行われる方もみえます。ツメ付きの熊手のような鎌のような小道具で地道に削るのが、風流です。

⑦ブロワー/送風機・バキューム/吸引機

スイッチ切り替えで、落葉やごみを吹き飛ばしたり、吸い込んだりします。最近は、街路樹の剪定枝や葉っぱ・刈草の回収でも、よく見かけるようになりました。腐葉土の材料集めにも重宝しそうです。

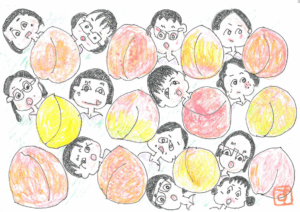

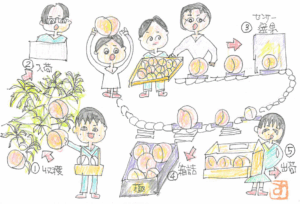

●ちょろっと一言:光センサー付き選果機●

ついに、当JAにも、ちょろっと小さめの「光センサー付き選果機」が導入されました。トレイ(お皿)に載せたり、箱に詰めたりは、ほぼ手作業です。外からは見えない光センサーが、大きさ、円形から見たひずみ(真円度)、赤色度、糖度を測定して、等階級別に選別してくれます。生産者の出荷調製労力削減、収益性向上につながり、栽培面積の減少を食い止めることができるでしょうか。今年は、黄桃品種「こまきゴールド」だけでしたが、今後、「白鳳」など他品種やカキ「富有」にも広がることが期待されています。

収穫する→選果場へ運ぶ→トレイ(お皿)に載せる→等階級別に分ける→トレイから外して箱詰めする→JA産直施設にて販売→(生産者さん)(パート選果員さん)(センサー選果機)(パート選果員さん~販売担当者さん)→(消費者さま)

●ちょろっと一言:リースかレンタルか●

英語の世界ですね。大きなものがリースでしょうか。ト●タレンタリースという会社もありました。レコードなら「●紅堂」、CDなら「TS●TAYA」さんにお世話になっていましたが、いつの間にやら、レンタルは時代遅れになりました。当JAでは、組合員さんを対象に、バックホウ、ハンマーナイフモア、管理機、刈払機、オーガー、ブロワー、チッパー、非破壊糖度計などの貸し出しを行っています。上手に使いこなしてください。

●ちょろっと一言:お寒いギャクではありません●

労働安全講習会で教えていただきました。「いちめいとるはいちめいとる」、変換すると「1mは一命とる」。昔は、高い所から飛んでいましたが、今ではもう、とんでもありません。下り階段も飛ばせません。脚立もなるべく低いものをお使いいただき、一番上には乗らないようにお願いします。このセリフを剪定講習会で使わせていただいていますが、皆さん真面目過ぎるのか全然うけません。